防禦性歸因

Defensive Attribution

什麼是防禦性歸因 (Defensive Attribution)?

防禦性歸因是一種社會心理學現象,指的是當我們觀察到他人遭遇不幸或嚴重意外時,會傾向於將事件的責任更多地歸咎於受害者的「行為」或「人格特質」,而不是單純的運氣或環境因素。

這麼做的潛在動機是為了「自我防衛」,保護自己免於感到脆弱和恐懼。透過指責受害者,我們在潛意識中告訴自己:「因為他做了某些蠢事/他就是那樣的人,所以才會遇到不幸。只要我不做那樣的事/我不是那樣的人,我就不會遇到同樣的倒楣事。」

這個效應的強度,通常與事件的嚴重性以及我們與受害者的相似度成正比。

三種情境下的例子

1. 工作上的例子:同事被裁員

情境

公司進行組織調整,一位名叫阿傑的同事被資遣了。阿傑平時工作表現尚可,但並非頂尖。

旁觀同事的反應

聽到消息後,辦公室的同事們私下議論紛紛。小王說:「阿傑就是太安逸了,從來不主動學習新技能。」小陳附和:「沒錯,而且他上次那個專案就搞砸了,跟客戶溝通也有問題。」

潛在動機

同事們透過將裁員歸咎於阿傑的「不積極」、「技能落後」或「溝通不力」,建立了一道心理防線。他們告訴自己:「我比阿傑積極,我一直在學習,所以只要我繼續保持,我就不會被裁員。」

防禦性歸因分析

同事們為了減輕自己對於失業的恐懼,將責任完全推給了受害者(阿傑)。

他們迴避了更令人不安的可能性,例如:裁員可能只是公司政策或隨機的決定。

分析:同事們讓自己感覺到對職涯擁有「掌控感」,而忽略了經濟環境、公司策略等自己無法控制的因素。

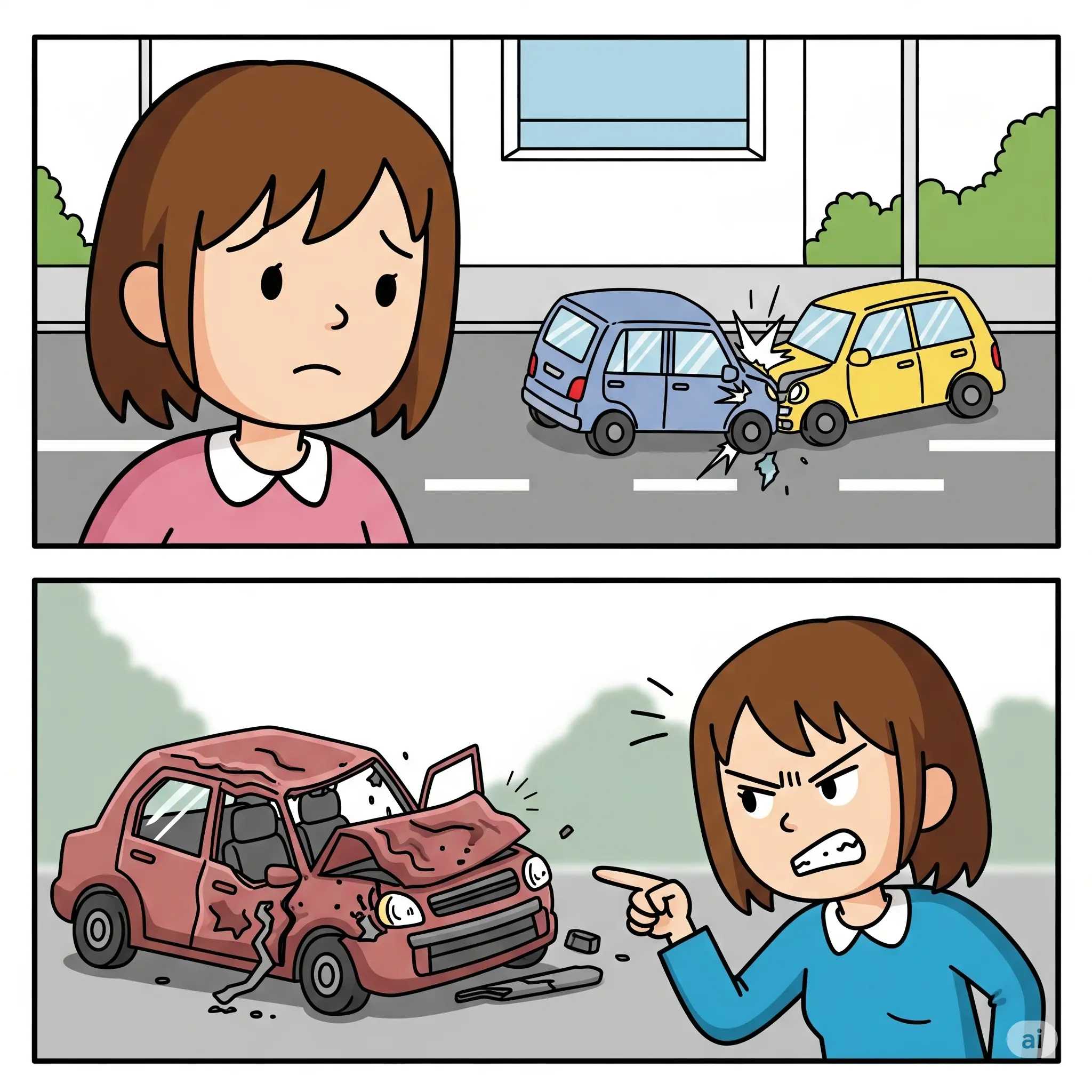

2. 個人生活上的例子:看到交通事故新聞

情境

新聞報導了一起嚴重的車禍,一名機車騎士因雨天路滑,自摔後被後方卡車追撞,傷勢嚴重。

觀眾的反應

正在看新聞的志明(也是機車騎士)搖搖頭說:「這種下雨天還騎這麼快,根本是不要命了!」「你看他肯定沒穿好雨衣,視線不清才會自摔。」

潛在動機

對於同樣是機車騎士的志明來說,承認這可能是一場無法預防的意外,會讓他每次雨天騎車時都充滿恐懼。因此,他必須將事故原因歸咎於受害騎士的「魯莽行為」。

防禦性歸因分析

志明透過指責受害者,將一個隨機且可怕的事件,轉化為一個可以透過「良好行為」來預防的事件。

他並非冷血,而是一種無意識的自我保護機制在運作。

分析:志明維護了自己的安全感,但同時也可能忽略了一些真正的安全隱患。

3. 人際關係上的例子:朋友遭到詐騙

情境

朋友小美哭訴自己遇到網路交友詐騙,被騙走了數萬元積蓄。

旁觀朋友的反應

其他朋友私下可能會說:「小美就是太單純太天真了,一直都很渴望愛情。」「網路上的人怎麼能輕信?她就是不聽勸。」

潛在動機

承認一個像小美這樣善良、正常的人也可能被騙,意味著自己也同樣有被騙的風險。因此,朋友們將原因歸咎於小美的「天真」、「渴望愛情」等人格特質。

防禦性歸因分析

朋友們為了保護自己免於「我也可能被騙」的恐懼,下意識地與受害者劃清界線。

這雖然能帶來短暫的心理安全感,但卻可能在無意中對正在承受痛苦的朋友造成了二次傷害。

分析:強調自己與受害者在人格特質上的不同,雖然能帶來安全感,但也可能減少了對朋友的同理心。

如何避免或減輕防禦性歸因?

練習同理心,站在受害者的角度

當你準備要下判斷時,先停下來。試著想像如果事情發生在自己或你所愛的人身上,你會希望別人如何看待你?

承認並接納世界的隨機性和複雜性

提醒自己,許多事件的發生並非單一原因,而是多重因素交織的結果。坦然接受「有時候,壞事就是會發生在好人身上」。

專注於情境,而非個人特質

在分析事件時,強迫自己先思考外在的、情境性的因素。例如,在車禍案例中,先考慮「當時的路況」、「道路設計」等。

自我覺察與反思

當你發現自己正在強烈地指責某個受害者時,問問自己:「我是不是在害怕同樣的事情發生在我身上?」

從「指責」轉向「預防」

與其將能量花在指責受害者上,不如將其轉化為建設性的思考。例如,看到同事被裁員,可以思考:「為了應對未來的不確定性,我應該學習哪些新技能?」

防禦性歸因是人類保護自己免受恐懼侵襲的自然機制。 通過練習同理心、承認世界的複雜性和從指責轉向預防,我們可以更公正地看待他人的不幸。