旁觀者效應

Bystander Effect

什麼是旁觀者效應 (Bystander Effect)?

旁觀者效應是一個著名的社會心理學現象,指的是在緊急情況或需要伸出援手的場合中,觀望的「旁觀者」人數越多,每個人實際採取行動的可能性就越低。

這背後主要有兩個心理機制在作祟:

責任分散 (Diffusion of Responsibility):當在場的人很多時,提供幫助的責任就被分散到每一個人身上。每個人都會想:「這麼多人在,總會有別人去幫忙的吧」、「應該輪不到我出手」,從而減輕了自己的道德壓力和行動的動力。

多元無知 (Pluralistic Ignorance):人們在判斷一個情況是否真的是「緊急情況」時,會觀察其他人的反應。如果周遭所有人都保持冷靜、沒有行動(其實他們也正在觀察你),大家就會錯誤地解讀為「看來情況並不嚴重」。

「人越多,越沒人幫忙。」

三種情境下的例子

1. 工作上的例子:群組郵件中的求助

情境

一位新進同事小林在處理一個緊急的客戶問題時遇到了困難,他寄了一封電子郵件給部門裡包含主管在內的十位同事,郵件主旨寫著「緊急求助:關於XX客戶的問題」,信中描述了他遇到的難題,希望有人能提供協助。

責任分散

收到信的每一位同事,看到收件人列表裡有一長串名字,心裡的第一反應可能是:「這麼多人收到了,一定會有資深同事或主管去回覆他的」、「這問題好像比較偏向A同事的業務範圍,他應該會處理吧」。幫助小林的責任被分散到了十個人身上,導致沒有任何一個人覺得「我必須立刻回覆」。

多元無知

過了一段時間,大家看到信箱裡依然沒有任何人回覆這封信,可能會產生新的解讀:「既然都沒人回,表示這個問題可能不那麼緊急吧?」或是「也許這個問題很基本,大家覺得他不該問?那我出頭好像也不太好。」因為沒人行動,大家便集體判斷「無需行動」。

分析:儘管小林的求助信被十個人看到,他卻可能在很長一段時間內都得不到任何回應。那個看似能最快獲得幫助的方法(發給所有人),反而因為旁觀者效應而石沉大海。

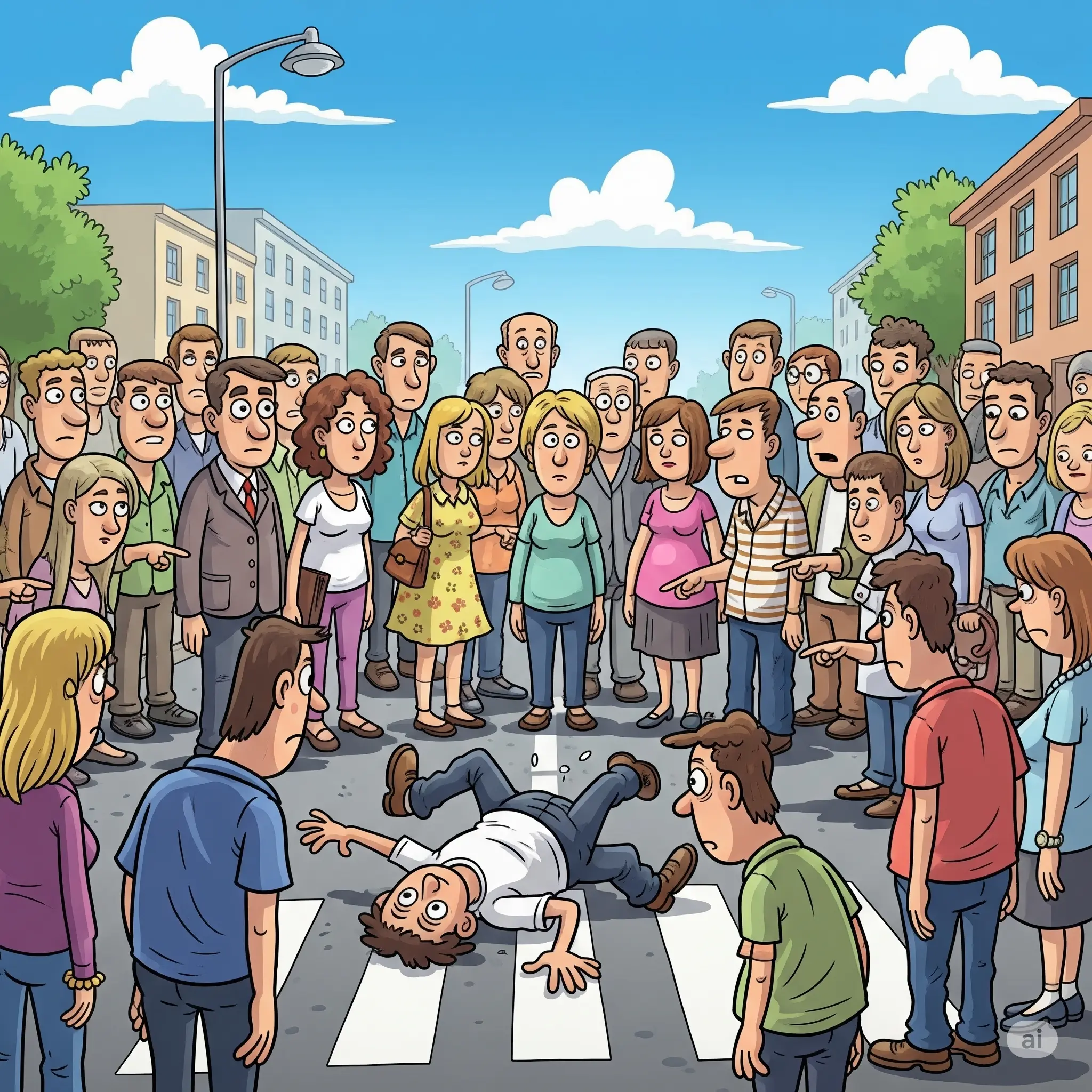

2. 個人生活上的例子:公共場所的意外

情境

在人來人往的捷運站(例如台北車站或忠孝復興站),一名乘客突然腿軟,跌倒在地,表情痛苦。

責任分散

周圍有數十位甚至上百位路人經過。每個看到的人心裡可能都會想:「人這麼多,站務人員應該很快就會來處理了」、「旁邊有其他人離他更近,他們應該會去幫忙」、「我還有事要趕,別人會處理的」。提供幫助的責任感被稀釋在熙來攘往的人群中。

多元無知

人們看到彼此都只是匆匆一瞥,然後繼續往前走,沒有人停下腳步。大家會從彼此的「不作為」中得出結論:「他可能只是自己絆倒了,應該沒事吧?要不然怎麼都沒人去扶他?」、「他會不會是醉漢或街友?最好不要亂碰。」

分析:儘管有無數人目擊,跌倒的乘客卻可能在地上痛苦地待了很久,才終於有人打破僵局伸出援手。

3. 人際關係上的例子:朋友在社群媒體上發出憂鬱的求救訊號

情境

你的朋友阿哲,深夜在Facebook或Instagram上發了一篇非常負面、情緒低落的動態,內容暗示著他正處於極大的痛苦中,甚至可能帶有輕生的念頭。這篇動態有數十個共同好友按了「心情」或留言「加油」、「拍拍」。

責任分散

當你看到這篇動態時,你也會看到已經有好幾個人留了言。你心裡可能會想:「已經有這麼多人關心他了,應該還好」、「他最好的朋友是小陳,小陳一定會私下打電話給他的」、「我現在打給他好像有點唐突,讓跟他更熟的人去處理吧」。

多元無知

你看到的留言大多是「加油」、「保重」等比較表面的安慰,沒有人表現出極度的緊張。你會從這些反應中判斷:「看來大家覺得這只是他一時的情緒發洩,應該還沒到很危急的地步。」你用別人較為緩和的反應,來合理化自己沒有採取更積極行動的決定。

分析:阿哲雖然收到了很多「讚」和「加油」,但可能沒有任何一個朋友真正地打一通電話給他,深入了解他到底發生了什麼事。

如何避免或減輕旁觀者效應?

如果你是旁觀者:

認知到效應的存在並挺身而出

了解旁觀者效應本身就是克服它的第一步。當你意識到「此刻沒人幫忙,可能就是因為旁觀者效應正在發生」時,你就能更有意識地選擇成為那個「打破沉默的人」。

承擔個人責任

不要假設別人會幫忙。在心裡告訴自己:「如果我不幫,可能就沒人會幫了。」主動承擔起責任,即使只是簡單的詢問(「你還好嗎?需要幫忙嗎?」)也能啟動援助的連鎖反應。

將任務具體化

與其不知所措,不如將援助化為具體行動。例如,直接走上前去詢問;如果你不便親自幫忙,可以立刻打119或110;在工作場合,可以直接回覆郵件並@特定的人。

如果你需要幫助:

指定特定的人

這是最關鍵的一招。不要對著人群大喊「誰來幫幫我!」。從人群中選定一個人,與他進行眼神接觸,直接對他說:「那位穿藍色外套的先生,可以請你幫我打電話叫救護車嗎?」當你把責任從模糊的「大家」轉移到具體的「某個人」身上時,責任分散的效應就會消失。

明確表達你的需求

不要讓別人猜測你發生了什麼事。清楚、大聲地說出你需要什麼幫助。例如:「我需要幫助,我的腳受傷了,站不起來」、「我需要有人幫我報警」。這能打破「多元無知」的僵局,讓大家明白情況確實是緊急的。

旁觀者效應揭示了群體中個人責任感的稀釋現象。 通過認知效應的存在、承擔個人責任和具體化行動,我們可以有效地對抗這種效應,建立一個更願意互助的環境。