谷歌效應

Google Effect

什麼是谷歌效應 (Google Effect)?

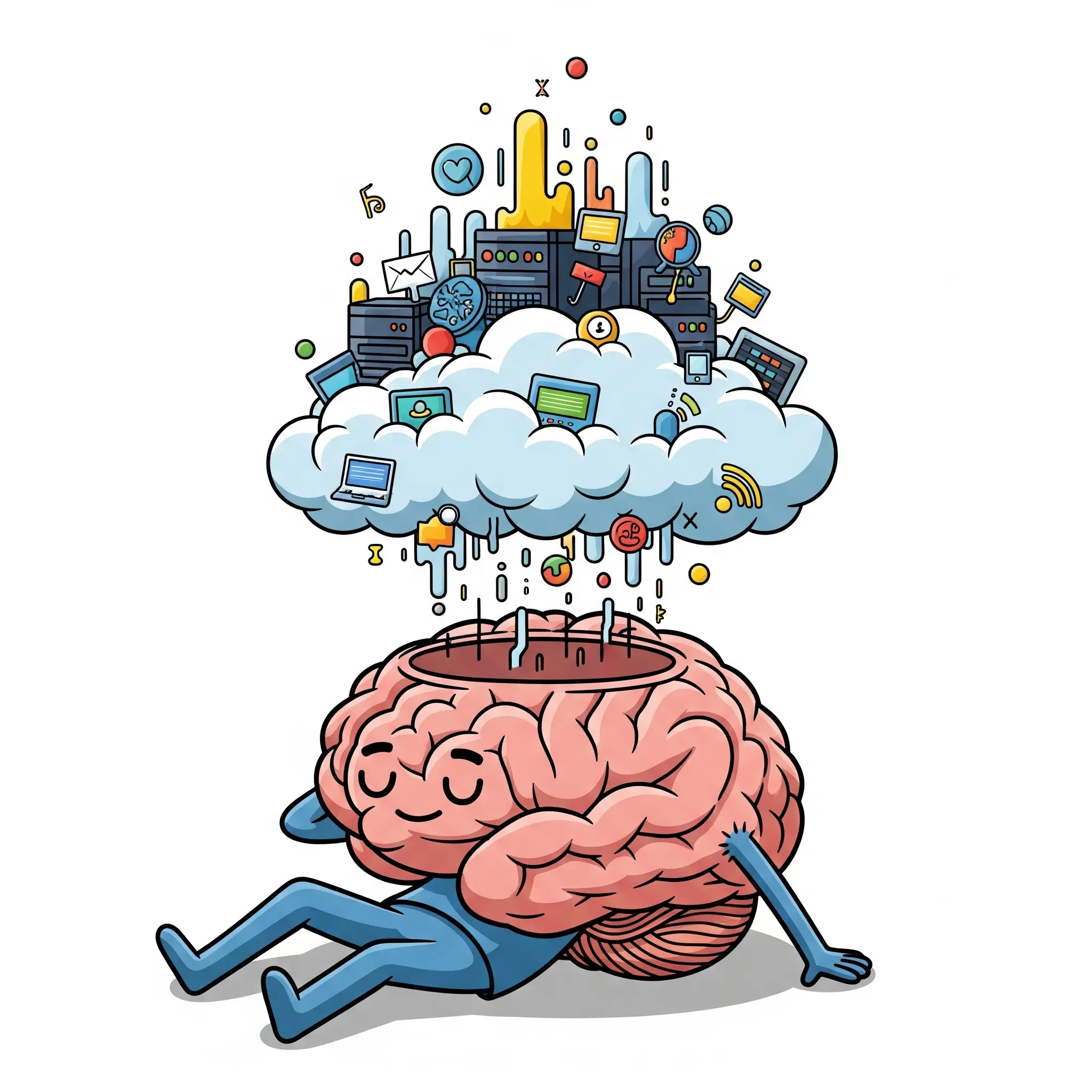

谷歌效應,又稱「數位失憶症(Digital Amnesia)」,是一種認知偏誤。它指的是當我們知道某個資訊可以輕易地透過網路搜尋引擎(如Google)或其他數位裝置找到時,我們的大腦就不會費力去記憶這個資訊本身,而是傾向於只記住「去哪裡找」這個路徑。

換句話說,我們的記憶模式從「記住內容」轉變為「記住位置」。大腦把網路和數位裝置當成了一個外接硬碟,既然資料儲存在那裡,我們就沒有必要再佔用自己的「內存」去儲存同樣的東西。

認知卸載(Cognitive Offloading)策略

這是一種大腦為了適應資訊爆炸時代而採取的策略,雖然高效,但也可能削弱我們深度思考和連結知識的能力。

簡單來說,就是「反正隨時都查得到,我就不用記了。」

三種情境下的例子

1. 工作上的例子:對常用指令或數據的依賴

情境

一位程式設計師在日常工作中,經常需要用到某個特定的程式碼片段或指令語法。

谷歌效應的體現

即時查詢的習慣: 每次需要用到這個指令時,即使他上週才用過,他也不會費力去回想,而是直接在Google或技術論壇Stack Overflow上搜尋。他的大腦記得的不是「那段程式碼的具體寫法」,而是「用什麼關鍵字可以搜到那段程式碼」。

缺乏深度內化: 因為大腦知道這個資訊隨時可以從外部獲取,所以它從未真正將這段程式碼「內化」成長期記憶。他可能已經用這個指令上百次,但如果某天網路中斷,或讓他脫離電腦進行白板面試,他可能就無法憑空寫出這個他「每天都在用」的指令。

結果

這位工程師的工作效率在有網路時非常高,但他對基礎知識的掌握可能並不牢固。他擅長「尋找答案」,但可能缺乏在沒有外部工具輔助下「獨立解決問題」的深層能力。

分析:這種現象也常見於需要處理大量數據的分析師,他們記得公式在哪個檔案裡,卻不記得公式本身。

2. 個人生活上的例子:對親友生日和電話號碼的遺忘

情境

今天是你好朋友的生日,手機行事曆跳出提醒,你才想起來。你想打電話給他,於是打開手機通訊錄找到了號碼。

谷歌效應的體現

記憶的外包: 在智慧型手機普及之前,我們通常能背下十幾個甚至更多的親朋好友的電話號碼和生日。但現在,這些資訊都被「外包」給了手機的行事曆和通訊錄。

路徑記憶取代內容記憶: 我們的大腦不再需要記住「朋友的生日是7月11日」或「他的電話是09XX-XXX-XXX」。我們只需要記住「點開手機行事曆」或「在通訊錄裡搜尋他的名字」這個路徑,就可以獲取資訊。

失去連結的焦慮: 如果有一天手機突然遺失或沒電,我們可能會陷入一種社交癱瘓的狀態,因為我們無法聯繫上那些最親近的人。

結果

我們的生活因為數位裝置而變得極其便利,但代價是我們與這些基礎社交資訊的「內在連結」變得非常脆弱。我們對科技產生了高度依賴,一旦失去這些外部「記憶輔助」,就可能感到無所適從。

分析:這種依賴反映了我們與重要人際關係資訊的疏離。

3. 人際關係上的例子:飯局上的「即時事實查核員」

情境

你和一群朋友在聚餐聊天。大家聊到某部電影時,對於男主角的名字或上映年份產生了爭議。

谷歌效應的體現

中斷思考與討論: 在過去,大家可能會根據各自的記憶進行一番有趣的討論、爭辯和回憶。但現在,幾乎在爭議出現的下一秒,就會有人拿出手機說:「我來Google一下!」

快速答案取代共同回憶: 在幾秒鐘內,正確答案就被找到了,話題也隨之終結。那個原本可以透過集體回憶來促進互動、分享趣聞的過程,被一個冰冷的、來自外部的正確答案所取代。

淺層互動: 大家習慣了在任何知識性或事實性的問題上,立即向Google求助。這使得對話變得更有效率,但也可能更淺薄。

結果

在人際互動中,過度依賴即時查詢,可能會削弱我們進行深度對話和思辨的能力。我們滿足於快速找到「是什麼」,而懶得去探討「為什麼」和「還有什麼可能」。這讓聊天變成了不斷的事實查核,而非思想的交流。

分析:我們失去了共同努力去「想起」一件事情的樂趣,也減少了深入探討和聯想的機會。

如何應對或減輕此效應的影響?

谷歌效應是數位時代的必然產物,目標不是要完全「避免」它,而是學會與之共存,並在需要時重新奪回我們大腦的掌控權。

刻意練習「主動回憶」

在你想上網搜尋某個資訊前,先停下來。強迫自己的大腦先進行回憶,即使要花上一兩分鐘。這個「提取」的動作本身,就是最有效的記憶鞏固方式。只有在真的想不起來時,才去查證。

用自己的話轉述與整理

從網路上獲得資訊後,不要只是複製貼上。試著用你自己的話,把這個新知識解釋一遍,或者把它整理成筆記。這個「重新編碼」的過程,能將短期資訊轉化為更深刻的長期記憶。

創造關聯與聯想

不要讓知識成為孤立的「數據點」。試著將新學到的資訊,與你已知的舊知識進行連結。問自己:「這個概念和我之前學過的什麼有關?」、「這個原理可以用在我生活的哪個方面?」連結越多,記憶越牢固。

設定「無科技」時段

每天或每週安排一段時間,讓自己完全脫離數位裝置。在這段時間裡,試著憑藉自己的記憶和思考去完成任務、規劃路線或與人交談。這就像是給大腦做「重訓」,鍛鍊其獨立運作的能力。

專注於理解「為什麼」,而不只是記住「是什麼」

對待知識,追求深度的理解,而非淺層的記憶。當你真正理解了一個概念的底層邏輯和運作原理後,即使忘記了表面的細節,你也能夠憑藉理解將其重新推導出來。

接受不完美,擁抱過程

在人際交往中,享受與朋友一起回憶、爭論、猜測的過程。這個過程本身的情感交流價值,遠大於快速得到一個正確答案。接受討論可以沒有立即的「標準答案」,能讓溝通更有溫度。

谷歌效應揭示了數位時代大腦記憶模式的轉變。 關鍵在於有意識地在「便利性」和「深度思考」之間做出選擇,將網路從我們的「外部大腦」,變回一個輔助我們進行更深刻學習和記憶的強大「工具」。