世界經典藝術作品收藏

1

載入中...

蒙娜麗莎 (Mona Lisa)

2

載入中...

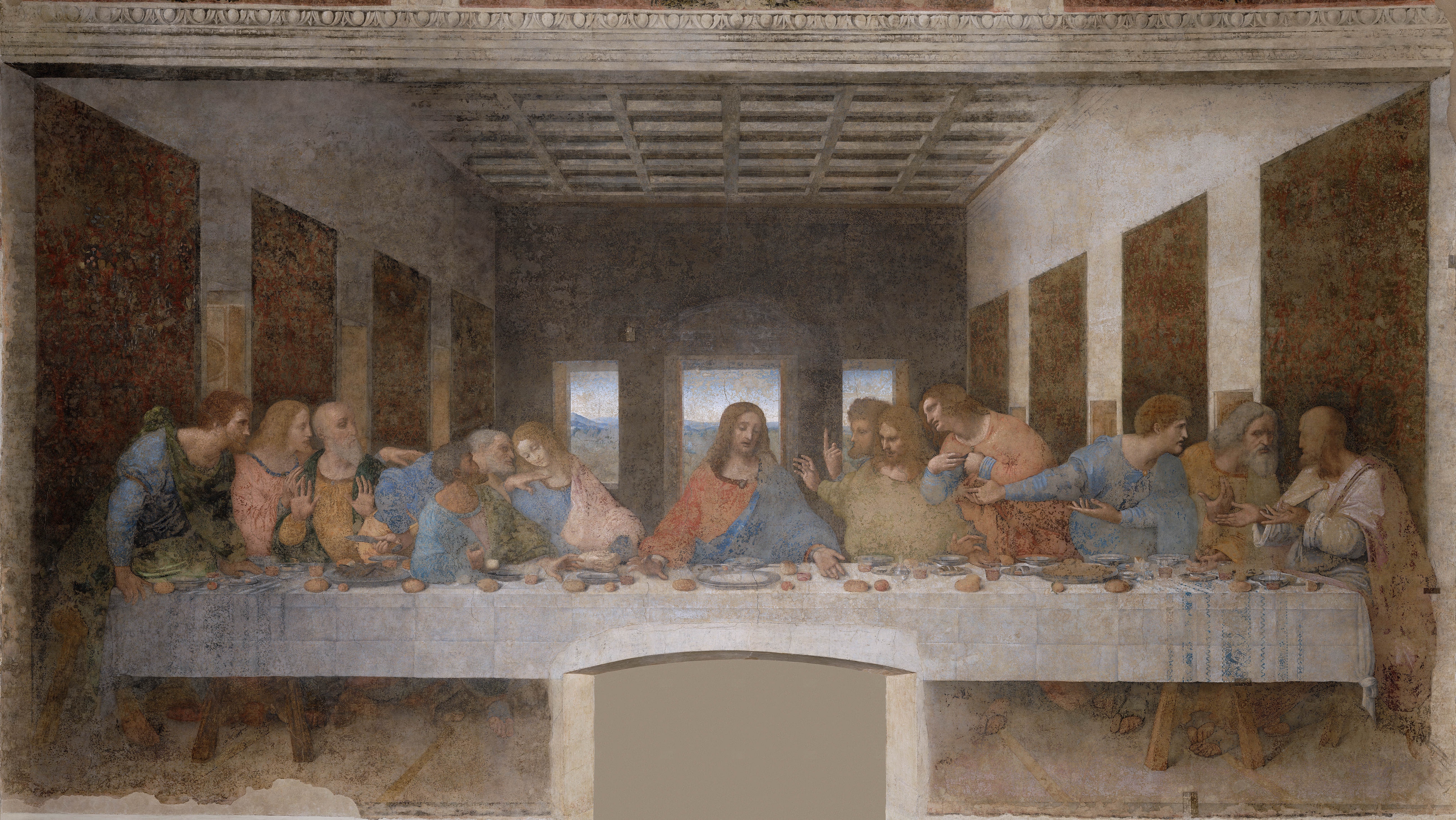

最後的晚餐 (The Last Supper)

3

載入中...

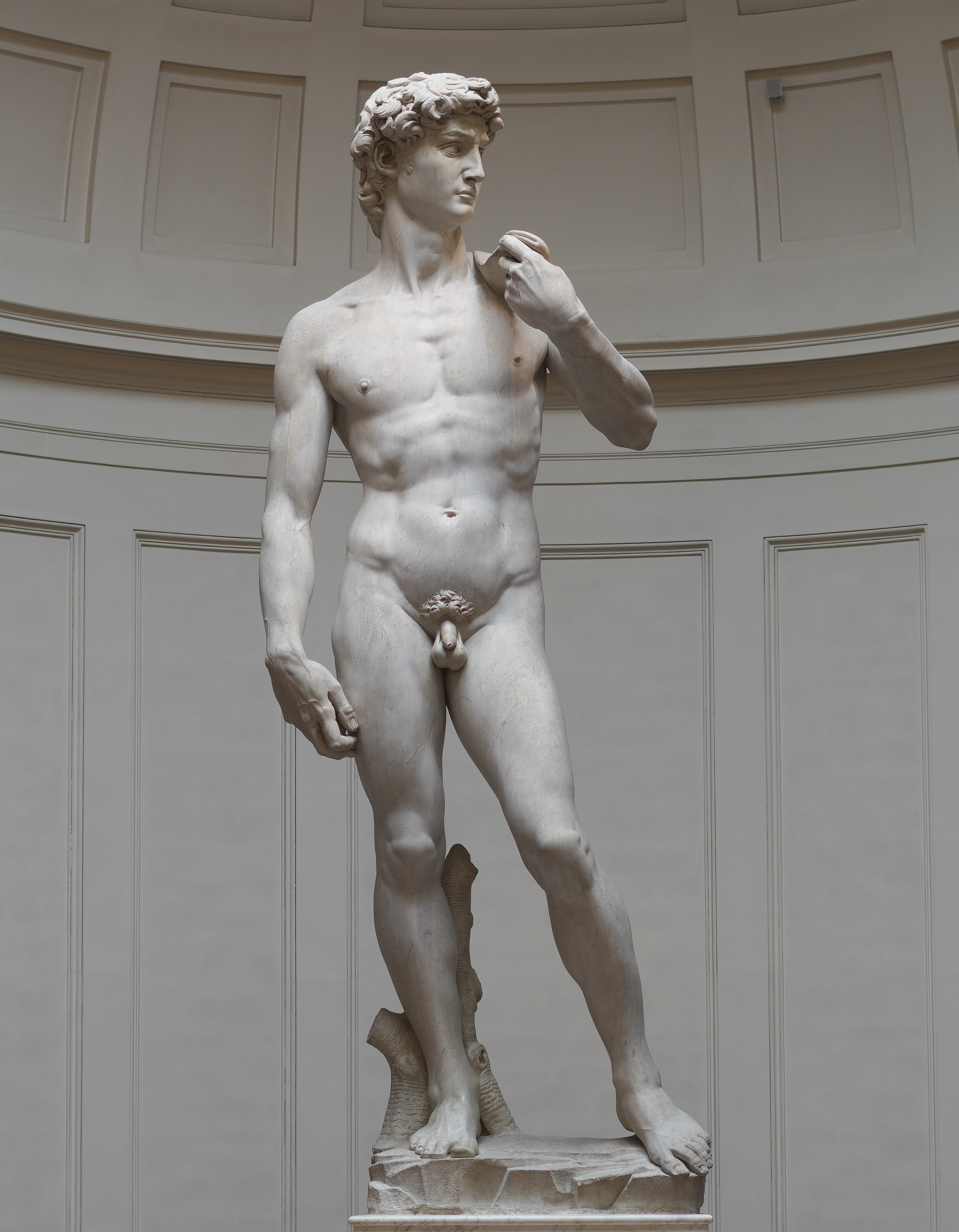

大衛像 (David)

4

載入中...

創造亞當 (The Creation of Adam)

5

載入中...

吶喊 (The Scream)

6

載入中...

格爾尼卡 (Guernica)

7

載入中...

神奈川沖浪裏 (The Great Wave off Kanagawa)

8

載入中...

兵馬俑 (Terracotta Army)

9

載入中...

兩個芙烈達 (The Two Fridas)

10

載入中...

噴泉 (Fountain)

11

載入中...

夜巡 (The Night Watch)

12

載入中...

戴珍珠耳環的少女 (Girl with a Pearl Earring)

13

載入中...

宮女 (Las Meninas)

14

載入中...

沉思者 (The Thinker)

15

載入中...

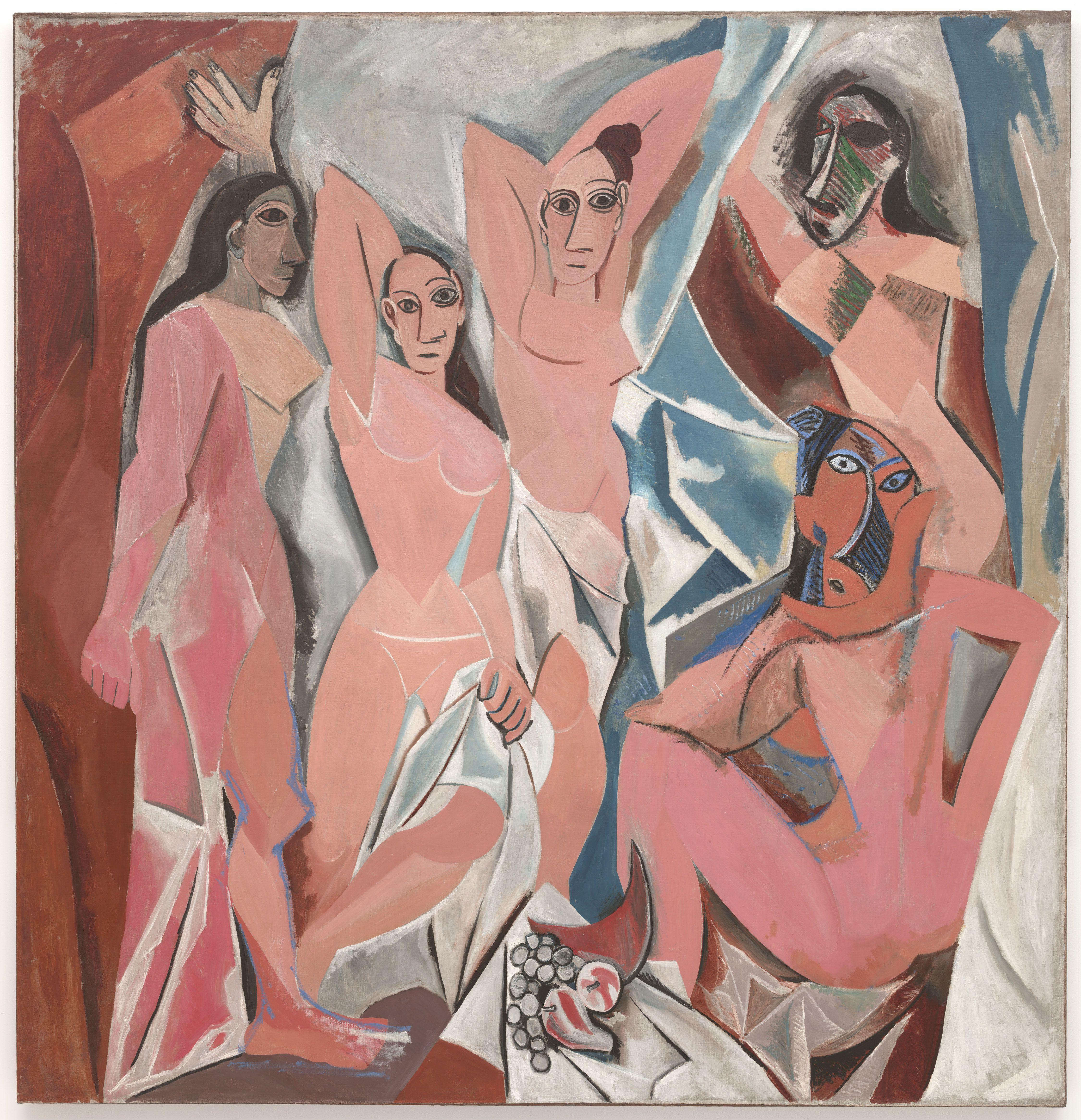

亞維農的少女 (Les Demoiselles d'Avignon)

16

載入中...

記憶的堅持 (The Persistence of Memory)

17

載入中...

康寶湯罐頭 (Campbell's Soup Cans)

18

載入中...

清明上河圖

19

載入中...

伊什塔爾城門 (Ishtar Gate)

20

載入中...

吳哥窟 (Angkor Wat)

21

載入中...

維納斯的誕生 (The Birth of Venus)

22

載入中...

美國哥德式 (American Gothic)

23

載入中...

吻 (The Kiss)

24

載入中...

印象·日出 (Impression, Sunrise)

25

載入中...

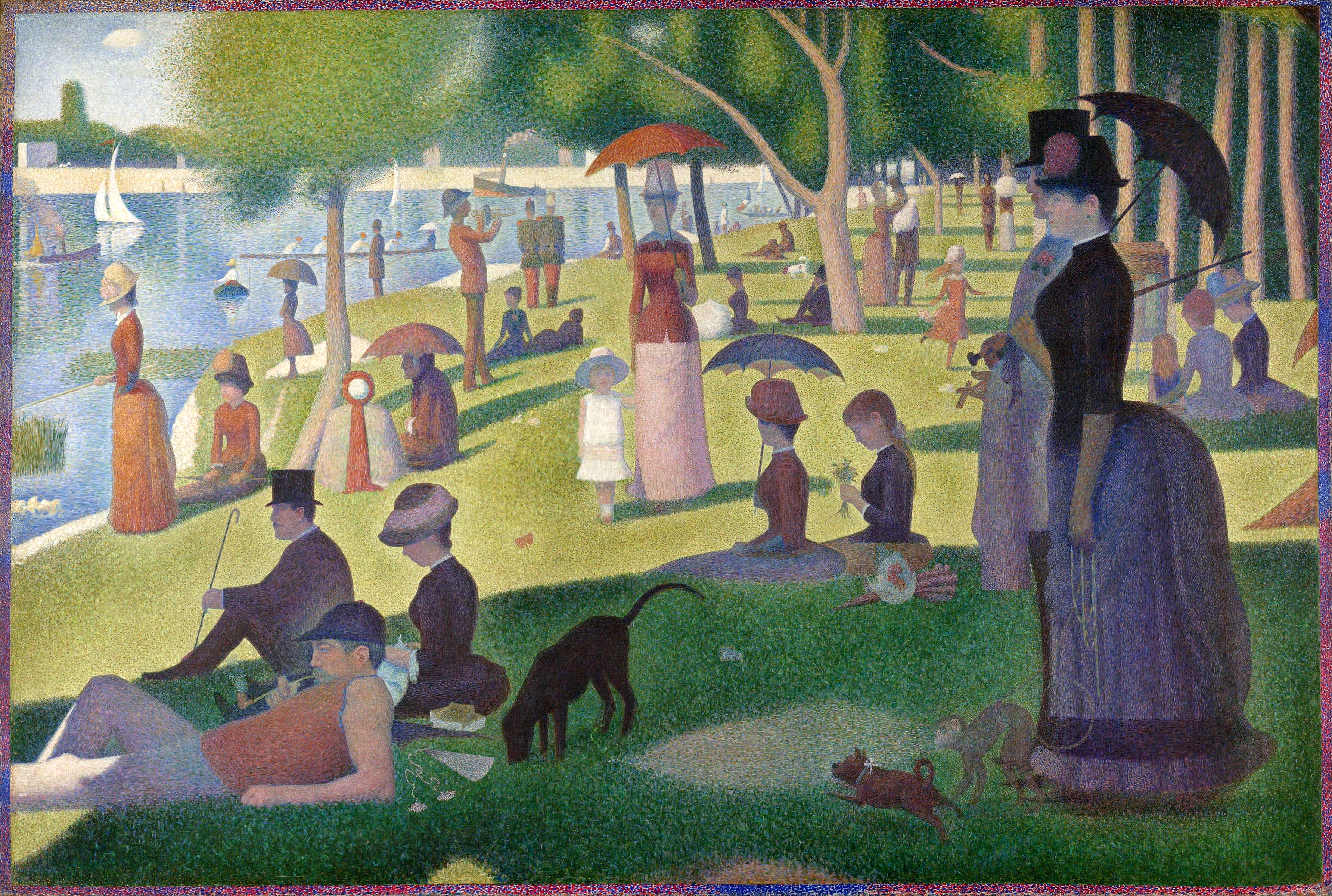

大碗島的星期天下午 (A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte)

26

載入中...

夜遊者 (Nighthawks)

27

載入中...

人間樂園 (The Garden of Earthly Delights)

28

載入中...

自由引導人民 (Liberty Leading the People)

29

載入中...

雅典學院 (The School of Athens)

30

載入中...

米洛的維納斯 (Venus de Milo)

31

載入中...

星夜 (The Starry Night)

32

載入中...

阿諾菲尼的婚禮 (The Arnolfini Portrait)

33

載入中...

馬拉之死 (The Death of Marat)

34

載入中...

百老匯爵士樂 (Broadway Boogie Woogie)

35

載入中...

第一號 (31號,1950) (One: Number 31, 1950)

36

載入中...

救世基督像 (Christ the Redeemer)

37

載入中...

落水山莊 (Fallingwater)

38

載入中...

螺旋碼頭 (Spiral Jetty)

39

載入中...

羅馬競技場 (Colosseum)

40

載入中...

吉薩大金字塔 (Great Pyramid of Giza)

41

載入中...

梅杜莎之筏 (The Raft of the Medusa)

42

載入中...

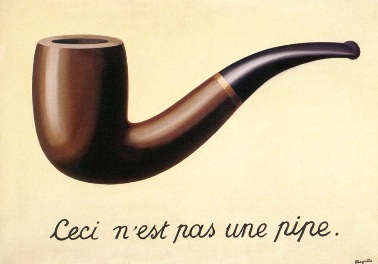

形象的叛逆 (The Treachery of Images)

43

載入中...

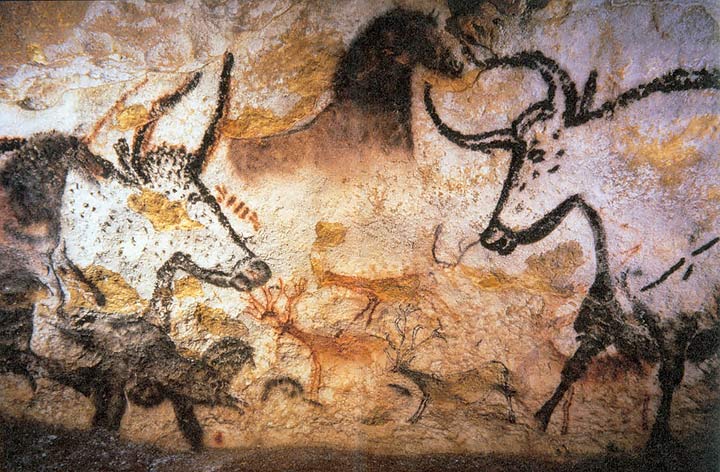

拉斯科洞窟壁畫 (Lascaux Cave Paintings)

44

載入中...

泰姬瑪哈陵 (Taj Mahal)

45

載入中...

摩艾石像 (Moai)

46

載入中...

帕德嫩神廟 (The Parthenon)

47

載入中...

空間之鳥 (Bird in Space)

48

載入中...

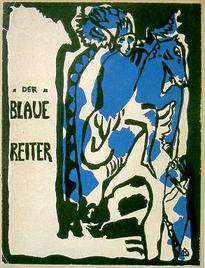

藍騎士 (The Blue Rider)

49

第14號 (No. 14, 1960)

50

載入中...

薩伏伊別墅 (Villa Savoye)

51

載入中...

1808年5月3日 (The Third of May 1808)

52

載入中...

草地上的午餐 (Le Déjeuner sur l'herbe)

53

載入中...

雲海上的漫遊者 (Wanderer above the Sea of Fog)

54

載入中...

畢爾包古根漢美術館 (Guggenheim Museum Bilbao)

55

載入中...

通天塔 (The Tower of Babel)

56

載入中...

娜芙蒂蒂胸像 (Nefertiti Bust)

57

載入中...

最後的審判 (The Last Judgment)

58

載入中...

遷徙的母親 (Migrant Mother)

59

載入中...

杜普教授的解剖學課 (The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp)

60

載入中...

伏見稻荷大社千本鳥居 (Fushimi Inari-taisha Senbon Torii)

61

載入中...

鞦韆 (The Swing)

62

載入中...

拾穗 (The Gleaners)

63

載入中...

下樓的裸女二號 (Nude Descending a Staircase, No. 2)

64

載入中...

灰色與黑色的安排一號 (Arrangement in Grey and Black No. 1)

65

載入中...

聖家堂 (Sagrada Família)

66

載入中...

生者對死者無動於衷 (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living)

67

載入中...

藝術家在場 (The Artist is Present)

68

載入中...

圖拉真柱 (Trajan's Column)

69

載入中...

姬路城 (Himeji Castle)

70

載入中...

海灣 (The Bay)

71

載入中...

聖女大德蘭的狂喜 (Ecstasy of Saint Teresa)

72

載入中...

女神遊樂廳的吧檯 (A Bar at the Folies-Bergère)

73

載入中...

聖瓦西里主教座堂 (Saint Basil's Cathedral)

74

載入中...

我與村莊 (I and the Village)

75

載入中...

晚宴 (The Dinner Party)

76

載入中...

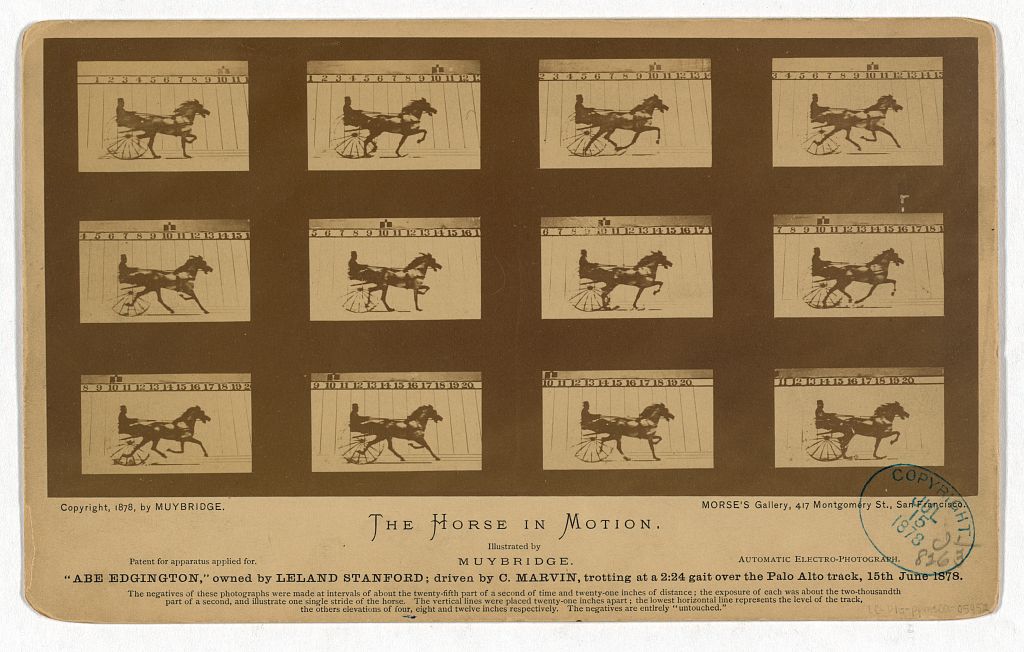

奔馬 (The Horse in Motion)

77

載入中...

哥多華主教座堂 (Mezquita-Catedral de Córdoba)

78

自畫像 (迪亞哥在我的腦海中) (Self-Portrait as a Tehuana)

79

載入中...

記憶的堅持之瓦解 (The Disintegration of the Persistence of Memory)

80

載入中...

三王朝聖 (Procession of the Magi)

81

載入中...

奧林匹亞 (Olympia)

82

載入中...

使節 (The Ambassadors)

83

載入中...

奧爾加斯伯爵的葬禮 (The Burial of the Count of Orgaz)

84

載入中...

農神吞噬其子 (Saturn Devouring His Son)

85

載入中...

空間中連續性的唯一形體 (Unique Forms of Continuity in Space)

86

載入中...

四河噴泉 (Fountain of the Four Rivers)

87

載入中...

越戰將士紀念碑 (Vietnam Veterans Memorial)

88

載入中...

我的床 (My Bed)

89

載入中...

富春山居圖

90

載入中...

桑吉大塔 (Great Stupa at Sanchi)

91

載入中...

荷拉斯兄弟之誓 (Oath of the Horatii)

92

載入中...

被拖去解體的戰艦無畏號 (The Fighting Temeraire)

93

載入中...

阿爾罕布拉宮 (The Alhambra)

94

載入中...

靜物:一籃蘋果 (The Basket of Apples)

95

載入中...

紅、藍、黃的構成 (Composition with Red, Blue, and Yellow)

96

載入中...

女人一號 (Woman, I)

97

載入中...

地獄之門 (The Gates of Hell)

98

載入中...

所羅門·R·古根漢美術館 (Solomon R. Guggenheim Museum)

99

載入中...

金色瑪麗蓮·夢露 (Gold Marilyn Monroe)

100

載入中...