代表性捷思

Representativeness Heuristic

什麼是代表性捷思 (Representativeness Heuristic)?

代表性捷思是一種常見的心理捷徑。當我們需要判斷某個事物(人、事、物)屬於哪個類別時,我們會不自覺地去比較它與我們腦中對該類別的「刻板印象」或「典型原型」(prototype)有多相似。如果它與某個原型的相似度很高,我們就會傾向於將其歸入該類別,而常常忽略了其他更重要的統計學資訊,例如基率(Base Rate)。

這個捷徑的謬誤在於,一個事物「看起來像什麼」,不等於它「實際上是什麼」。我們過度依賴直覺上的「代表性」或「相似性」,而忽略了客觀的機率。

經典例子

假設小張是一位戴著眼鏡、說話溫和、喜歡閱讀的男士。請問,他的職業比較可能是「圖書館員」還是「銷售員」?

大多數人會直覺地回答「圖書館員」,因為小張的描述非常符合我們對圖書館員的刻板印象。然而,這個判斷卻忽略了基率:在社會上,「銷售員」的總人數遠遠超過「圖書館員」。

一個事物「看起來像什麼」,不等於它「實際上是什麼」。

三種情境下的例子

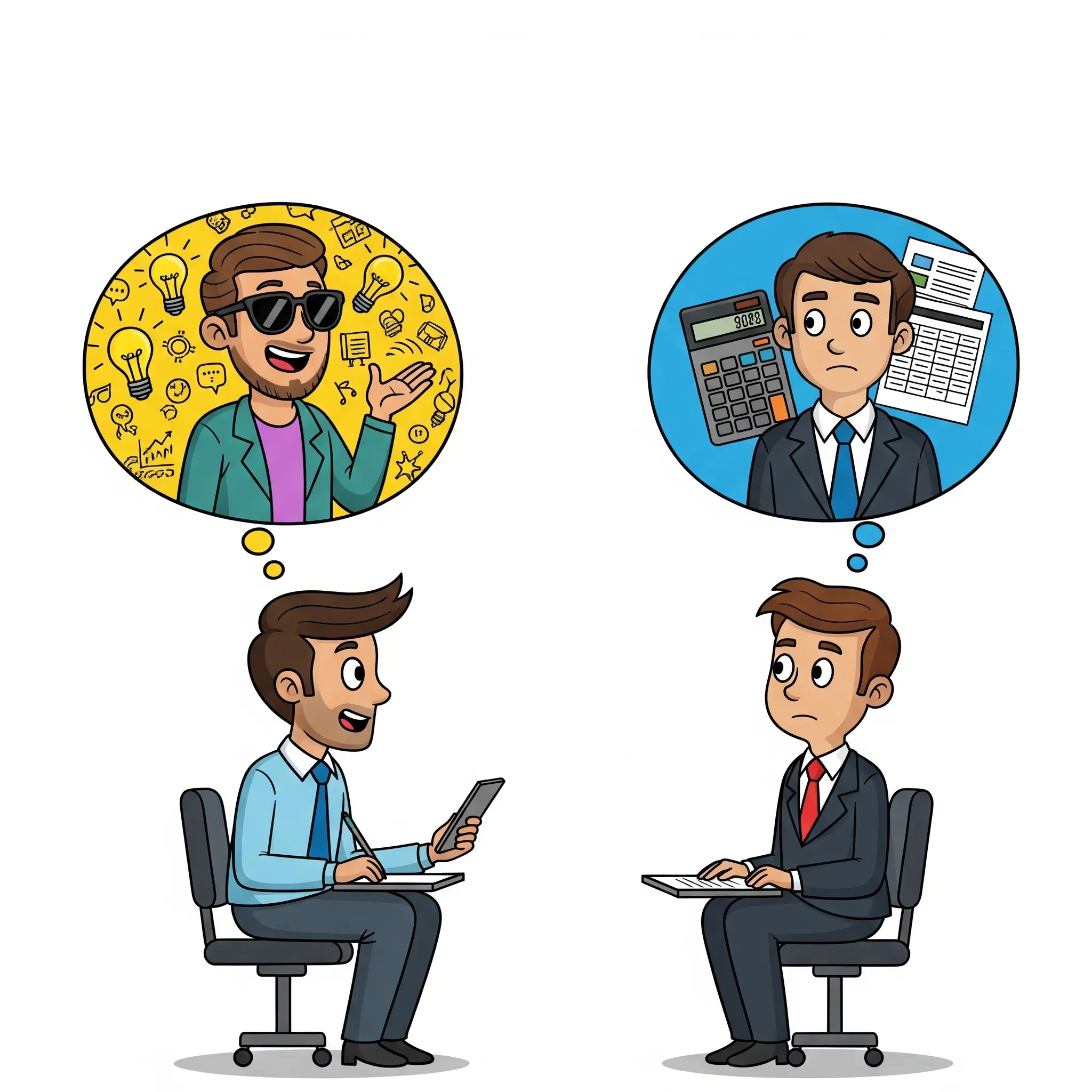

1. 工作上的例子:人才招募

情境

一位面試官正在為一個需要「創新」與「活力」的行銷企劃職位進行面試。

面試官的想法(代表性捷思)

他面試了兩位應徵者。A應徵者穿著時髦,髮型新潮,談吐間充滿了網路流行語,並分享了自己去國外壯遊的經歷。B應徵者則穿著中規中矩的套裝,說話條理分明,主要專注於展示他過去專案的數據和成效。面試官心想:「A應徵者看起來比較有創意、比較有活力,更『像』我們這個產業的人。B雖然履歷不錯,但感覺太保守,比較像個會計。」

分析:這位面試官就運用了代表性捷思。他將A應徵者的外在形象和言談風格,與他心中對「創意行銷人」的原型進行了比對,因為高度相似,所以產生了好感。他忽略了更客觀的證據——B應徵者用數據證明的實際工作能力。一個人的外表和打扮,與其真實的工作能力和創新思維,並沒有必然的邏輯關聯。

2. 個人生活上的例子:產品判斷

情境

一個人在超市選購一瓶看起來很健康的果汁。

消費者的想法(代表性捷思)

他看到貨架上有兩瓶果汁。A果汁的包裝是樸實的牛皮紙風格,上面畫著手繪的農夫和水果,品名寫著「田園鮮榨100%純果汁」,價格較貴。B果汁則是塑膠瓶包裝,標籤色彩鮮豔,價格便宜。他心想:「A果汁的包裝看起來就比較天然、比較健康,感覺就是那種小農用心製作的產品。B果汁看起來就很廉價、很像化學工廠大量生產的。」於是,他選擇了A果汁。

分析:這位消費者根據包裝的「代表性」來判斷果汁的品質。A果汁的包裝設計成功地匹配了他心中「天然、健康、手作」的原型。然而,他並沒有去仔細閱讀背後的成分標示。事實上,A果汁可能為了調味加了更多的糖,而B果汁可能才是真正的100%純果汁。包裝所代表的「形象」,與產品的「實質」常常是兩回事。

3. 人際關係上的例子:刻板印象

情境

你在一個聚會上,聽說其中一位新朋友小林是台大畢業的高材生。

你的想法(代表性捷思)

你立刻在心中形成了一個想像:「台大的學生,那他一定很會讀書,個性可能有點嚴肅或內向,講話應該會引經據典,可能不太好開玩笑。」在後續的互動中,如果小林正好在討論一個比較嚴肅的話題,你就會想:「果然,跟我想的一樣。」如果小林講了一個冷笑話,你可能會想:「他果然不太擅長社交。」

忽略的重要因素

• 基率: 台大學生數量眾多,他們的個性、興趣、專長五花八門,絕不可能用單一的原型來概括。

• 個體差異: 你沒有根據與小林本人的實際互動來認識他,而是預先用一個標籤框架住了他。

分析:這種捷思會阻礙我們去認識一個人的真實面貌,讓我們傾向於尋找符合刻板印象的證據,而忽略了那些不符合的、更真實的個人特質。

如何應對代表性捷思?

關注基率

時刻提醒自己,思考一下統計學上的基本機率。考慮整體群體的分布狀況。

質疑你的原型

反思自己對某個群體的刻板印象是否準確、是否公平。意識到刻板印象往往過於簡化。

尋找客觀證據

不要只依賴外表或標籤給你的直覺。盡量去尋找更可靠的、能反映實質的資訊(如:履歷上的數據、產品的成分表、與某人的實際相處經驗)。

承認樣本大小的重要性

明白僅從少數幾個特徵,不足以對一個複雜的人或事物做出準確的判斷。

代表性捷思讓我們過度依賴刻板印象和相似性來做判斷,忽略了基率和客觀證據。 通過關注基率、質疑原型和尋找客觀證據,我們可以做出更準確的評估。