基本歸因謬誤

Fundamental Attribution Error

什麼是基本歸因謬誤 (Fundamental Attribution Error)?

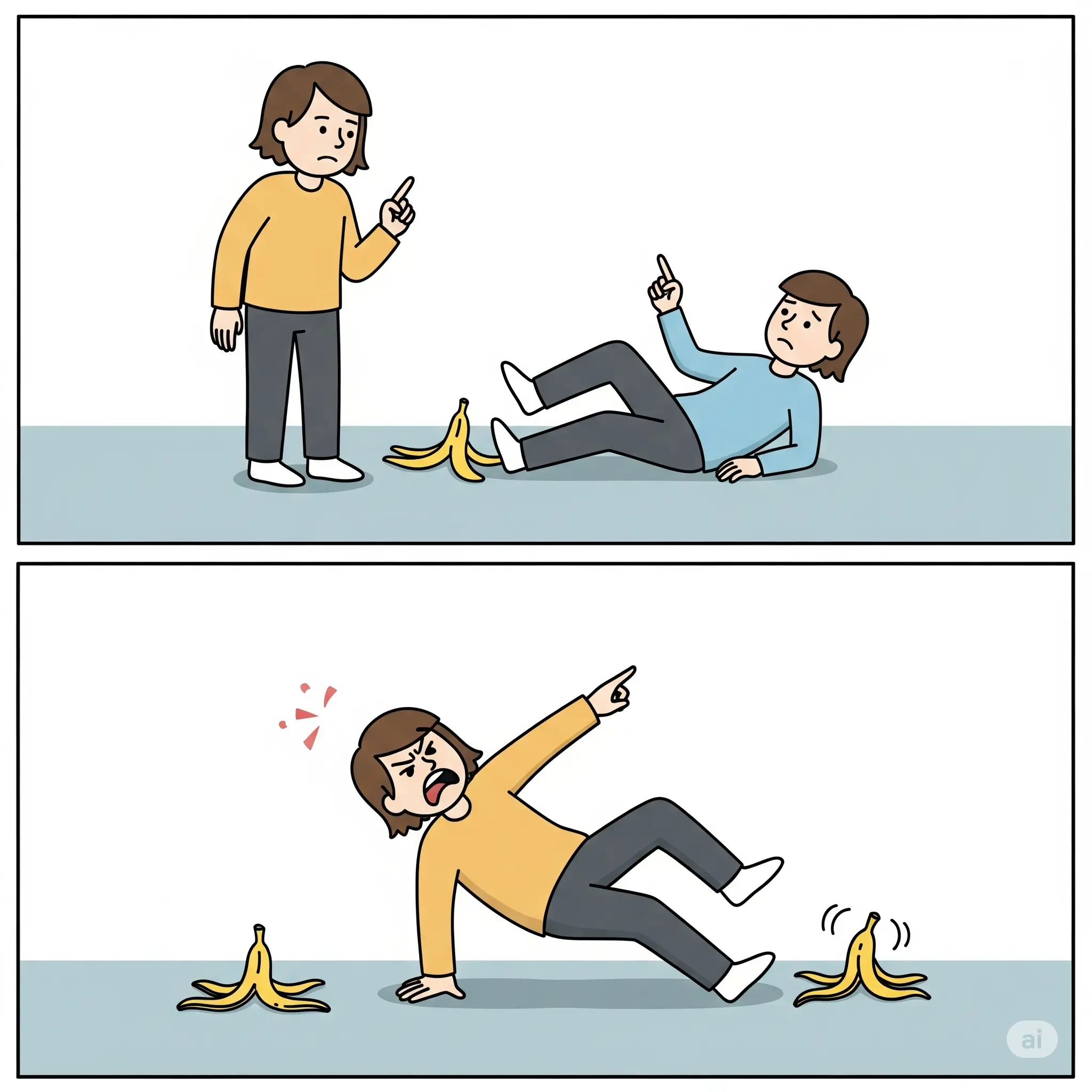

基本歸因謬誤是一種極為常見的認知偏誤。它指的是我們在解釋「他人」的行為時,會傾向於高估其個人特質、性格、或意圖(也就是內在的、傾向性的因素)所造成的影響,而同時低估了外在環境、情境壓力或偶然因素(也就是外在的情境性因素)的影響。

簡單來說,當我們看到別人做某件事時,我們的第一反應是「他就是那樣的人」,而不是去想「他是不是遇到了什麼狀況?」。然而,當我們解釋「自己」的行為時,卻常常會反過來(這又稱為「行動者-觀察者偏差」)。

「他就是那樣的人」vs「他是不是遇到了什麼狀況?」

三種情境下的例子

1. 工作上的例子:同事開會遲到

情境

一場重要的部門會議開始了,但同事小陳卻遲到了十分鐘才匆忙趕到。

你的判斷(觀察者)

你看到小陳遲到,心裡立刻閃過一些念頭:「小陳這個人真沒時間觀念」、「他對這個會議根本不重視,太散漫了」、「他就是一個缺乏責任感的人」。你將他的遲到行為,直接歸因於他的人格特質(沒時間觀念、散漫、不負責任)。

小陳的實際情況(行動者)

事實上,小陳出門前,大樓的電梯突然故障,他被困在裡面許久才脫身。對小陳來說,遲到的主因是「電梯故障」這個無法控制的情境因素。

當你自己遲到時

如果今天換成是你自己因為路上大塞車而遲到,當你向同事解釋時,你會說:「今天路上交通太可怕了,塞了半個多小時!」

你會強調情境因素(塞車),而不太可能說:「因為我這個人就是不會規劃時間。」

分析:你對小陳的行為做出了基本歸因謬誤,輕易地給他貼上了負面的人格標籤,卻完全忽略了可能存在的、你看不見的情境壓力。

2. 個人生活上的例子:看到服務生上錯菜

情境

你在餐廳用餐,一位服務生看起來很疲憊,並且把你的餐點送錯了桌。

你的判斷(觀察者)

你的第一反應可能是:「這位服務生怎麼這麼不專業?」、「他是不是心不在焉,做事很馬虎?」、「這家餐廳的員工訓練真差」。你將上錯菜這個行為,歸因於服務生的個人能力或態度(不專業、馬虎)。

服務生的實際情況(行動者)

這位服務生可能已經連續工作了十個小時,因為今天有兩位同事臨時請病假,導致他一個人要應付三倍的工作量。對他來說,犯錯的主因是「人手嚴重不足」和「身體過度疲勞」這些情境因素。

分析:你很自然地對服務生的「行為」本身做出評價,而沒有考慮到他背後可能承受的巨大工作壓力和惡劣的工作環境。

3. 人際關係上的例子:朋友未回覆訊息

情境

你傳了一則重要的訊息給你的好朋友阿光,詢問他一件急事,但他過了半天都沒有回覆。

你的判斷(觀察者)

隨著時間過去,你開始感到焦慮和不滿,心裡想:「阿光怎麼回事?他是不是不在乎我?」、「他看到訊息了故意不回,真是個靠不住的朋友」、「他是不是在生我的氣?這個人真小氣。」你將「不回訊息」這個行為,歸因於他的意圖(不在乎)、人格(靠不住)或情緒(小氣)。

朋友的實際情況(行動者)

阿光當時正在一場重要的考試中,手機被設置為靜音並收在書包裡。或是,他可能正在開車,甚至手機剛好沒電了。對阿光而言,不回訊息的原因是「正在考試」、「正在開車」或「手機沒電」等情境因素,他根本不知道你傳了訊息。

分析:你因為基本歸因謬誤,在不了解情境的狀況下,對朋友的友誼和人格產生了負面的揣測,這很可能引發不必要的誤會與衝突。

如何避免或減輕基本歸因謬誤?

練習換位思考,把自己放入對方的情境

這是最核心的方法。在你下判斷前,先停下來問自己:「如果是我,在什麼情況下,我也可能會做出同樣的行為?」這個簡單的提問能強迫你的大腦從「指責個人」轉向「思考情境」。

主動尋找情境因素

不要滿足於第一個閃進腦中的「人格歸因」。養成習慣,去思考至少一到兩個可能的「情境原因」。例如:「他遲到,有沒有可能是交通或家庭因素?」、「他沒回訊息,會不會是正在忙或手機有狀況?」

增加資訊收集,延遲判斷

在資訊不足的情況下,我們最容易犯歸因謬誤。如果情況允許,多觀察、多詢問,在你對整個情境有更多了解之前,先不要急著下結論、貼標籤。

反思自己的歸因習慣

回想一下,當你自己犯錯或表現不佳時,你通常如何解釋?你會發現自己很擅長找出各種情境理由。記住這種感覺,並在你評價他人時,也給予對方同樣的「寬容」。

承認人性的複雜性

提醒自己,人的行為很少是由單一原因決定的。它通常是內在性格與外在環境複雜互動的結果。避免用簡單的、非黑即白的標籤去定義一個人。

基本歸因謬誤是一種根深蒂固的認知偏誤,我們很容易將他人的行為歸因於個人特質。 通過練習換位思考、主動尋找情境因素和延遲判斷,我們可以培養出更具同理心、更客觀的判斷力。